超柔軟冷却ゲルパッド「ぷにゅ蔵くん」 誕生ストーリー

注射の際に感じる痛みや不安は、子どもにとって大きな負担になります。恐怖心から病院に行きたがらず、必要な治療を避けるようになることも少なくありません。神戸市立医療センター中央市民病院 小児科の岡藤郁夫先生は、こうした課題を解決するため、注射の痛みをやわらげる手軽で安全な方法を模索してきました。

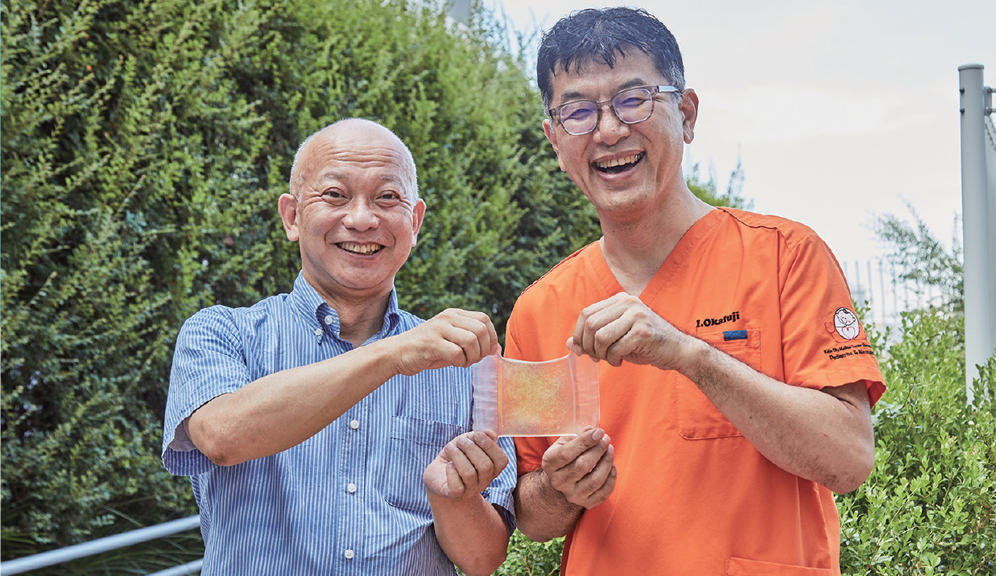

その思いに応えたのが、神戸医療産業都市推進機構(FBRI)で医療機器の開発支援に携わる安田匡範さん。医療現場の声と企業の技術を結びつけ、冷却パッド「ぷにゅ蔵くん」の開発が実現しました。

注射の痛みを冷却でやわらげる方法を模索

― 「ぷにゅ蔵くん」は、どのようにして生まれたのでしょうか。

岡藤先生(以下、敬省略) 子どもは小学校入学までに通常20回以上のワクチン接種を受けます。この時の痛みや恐怖は、子どもの心身にとって大きな負担になります。幼少期のこのような経験は、大人になってからも医療への嫌悪感や受診・治療の回避につながる場合があります。注射の痛みは、あらかじめ冷やすことで感じにくくなります。これは、「冷たい」という感覚が脳に優先的に伝わることで、「痛い」という信号が伝わりにくくなる仕組みがあるからです。冷たさが先に伝わることで痛みが弱まるイメージです。そこで、従来は氷水で冷やしてから注射する工夫をしていましたが、氷水の準備に時間がかかる上に、繰り返し使うのも衛生的に良くありません。日常的に使える別の方法がないか、探していました。

安田さん(以下、敬省略) 2019年に中央市民病院の 協力を得て、医療従事者が直面している現場の課題を企業関係者に対して発表してもらおうと医療現場ニーズ発表会を開催しました。そこで岡藤先生のお話を伺った企業のひとつが、凍らせても固まらない特殊なゲルを扱っていて、先生の課題解決に応用できるのではないかと声があがったのです。私はその企業と先生をつなぐ役割を担い、医療用として使用できるか一緒に検討を始めました。

岡藤 ぷにゅ蔵くんは、冷凍してもやわらかさを保つ性質のゲルをパッドで包んだ製品です。事前に冷凍庫で冷やしておき、注射の直前に30~60秒あてるだけで痛みをやわらげてくれます。やわらかな肌当たりでやさしくフィットし、薬ではないので副作用などの心配もありません。注射前だけでなく、注射後の痛みや炎症の軽減にも役立ちます。扱いやすく安心して使えるので、医療現場でも非常に取り入れやすいです。

試作を重ね、臨床研究でも効果を確認

― 開発の過程で工夫された点を教えてください。

岡藤 試作の段階では、子どもたちにも触れてもらい、色や感触の好みを調べました。複数の色を試しましたが、性別や年齢に関係なく黄色が最も好まれることが分かり、最終的に黄色に決めました。当初は、本体の中にビーズを入れたりキャラクター風の装飾も考えたりしましたが、コストや衛生面を考えてシンプルな形になりました。

― 臨床研究では、どのように効果を確認されたのでしょうか。

岡藤 子どもが注射のときにどのくらい痛みを感じているかを数字で表すのは難しいため、実際の様子を動画で撮影しました。あとから第三者がその動画を見て、子どもの表情やしぐさをもとに、すでに使われている方法で痛みの強さを評価しました。そして、「ぷにゅ蔵くん」で冷やしてから注射した場合と、冷やさずに注射した場合で、どちらの方が痛みが少なかったかを比べました。結果として明らかな効果が確認でき、実際の医療現場でも、効果がはっきりと見られました。注射を嫌がっていた子が「『ぷにゅ蔵くん』があれば大丈夫」と言って自分から腕を出すようになることもありました。保護者にとっても安心につながり、医療スタッフにとっては処置をスムーズに進められるなどのメリットがあります。子どもの医療体験を少しでも良いものにすることは、将来の医療への向き合い方にも影響すると考えています。

― 完成に至るまでの、最後のハードルは何でしたか。

岡藤 医療現場で安心して使える品質に仕上げることです。冷却時間の最適化や繰り返し使用した時の劣化を検証し、衛生的に扱えるよう改良を重ねました。

安田 医療機器として守らなければならない規制や基準について助言しました。こうして約4年をかけ、信頼できる製品が完成しました。

岡藤先生は「今回の開発を通じて、医療者・企業・神戸医療産業都市推進機構の間で信頼関係が生まれ、

次の新しい製品開発の芽も生まれています」と語ります。

今後も幅広い活用に期待

― 今後の展望について教えてください。

岡藤 現在、ぷにゅ蔵くんは全国で約100施設に導入されています。注射だけでなく、レーザー治療や透析治療など、さまざまな治療にも応用できると考えています。将来は家庭でも使えるように普及を目指したいですし、さらに海外でも子どもの痛みに向き合う課題は共通しているため、広く活用されることを期待しています。

安田 「ぷにゅ蔵くん」は、医療現場の課題と企業の技術が結び付いて誕生した製品です。神戸医療産業都市推進機構は、これからも、医療と産業研究者をつなぎ、医療現場の改善に結びつくような製品実現のための支援活動を行っていきます。

「医療と産業をつなぐ橋渡し役として、今回の経験を次のイノベーションにつなげていきたい」と話す安田さん。